L’art urbain, toute une Histoire !

L’Histoire du graffiti, en tant que mouvement culturel structuré, commence aux États-Unis à la fin des années 1960 et se développe pleinement dans les années 1970 et 1980, principalement à New York et Philadelphie. Son évolution est étroitement liée à l’émergence de la culture Hip Hop, avec laquelle il partage une forte dimension d’expression identitaire et de contestation sociale. Voyageons ensemble pour retracer cette histoire du graffiti et du street art.

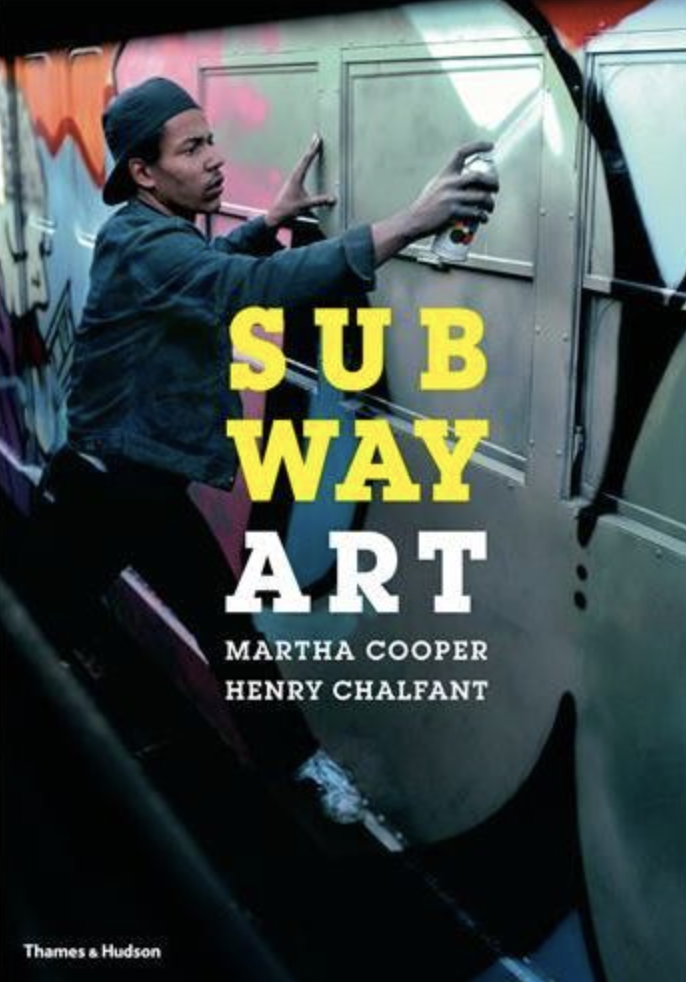

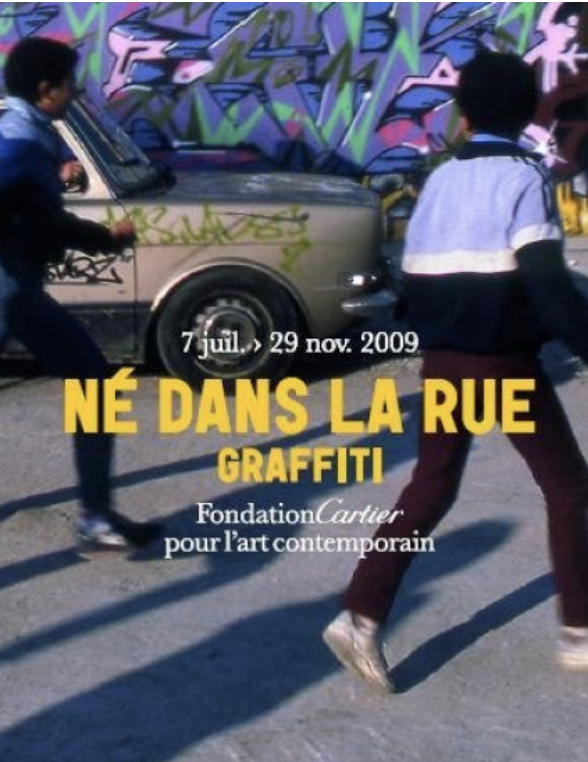

Photographie de Martha Cooper

1. Les origines : Philadelphie et New York (fin 60 – début 70)

Le graffiti contemporain trouve ses premières manifestations dans les rues de Philadelphie à la fin des années 1960. Deux des premiers graffeurs connus sont Cornbread et Cool Earl, qui commencent à taguer leurs noms sur les murs de la ville pour attirer l’attention et marquer leur présence dans l’espace public.

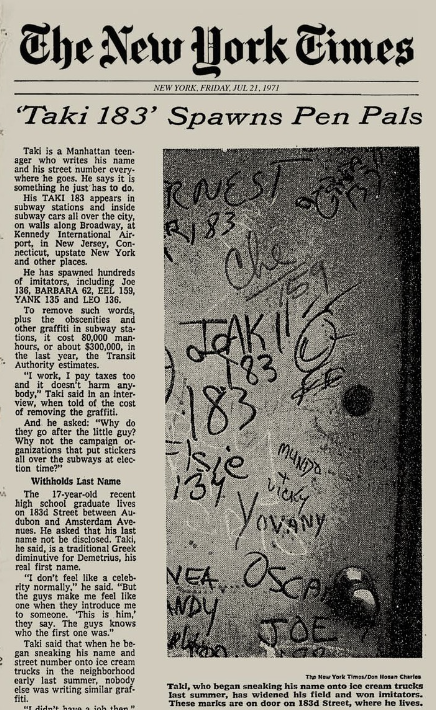

Vers 1970, le phénomène gagne New York (marquée à l’époque par une forte crise économique et sociale), où il prend une ampleur encore plus grande. Le graffiti devient la voix des sans-voix. Un jeune livreur du Bronx, Taki 183 (Demetrius), devient célèbre pour avoir signé son blaze (pseudonyme) sur les murs et les rames de métro de la ville. Son tag, composé de son surnom “Taki” et du numéro de sa rue (183e rue à Washington Heights), inspire des centaines de jeunes à imiter cette pratique. En 1971, le New York Times publie un article sur Taki 183, ce qui contribue à médiatiser le graffiti et à en faire un véritable phénomène de société.

Les premières innovations stylistiques

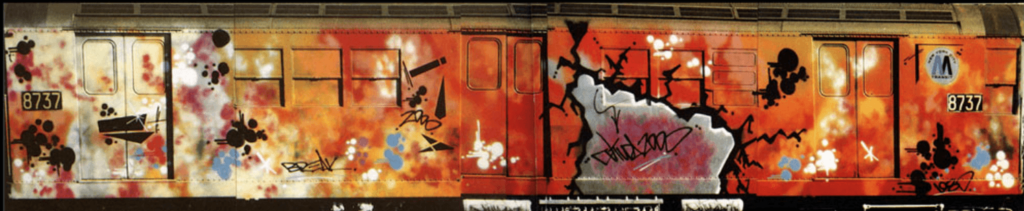

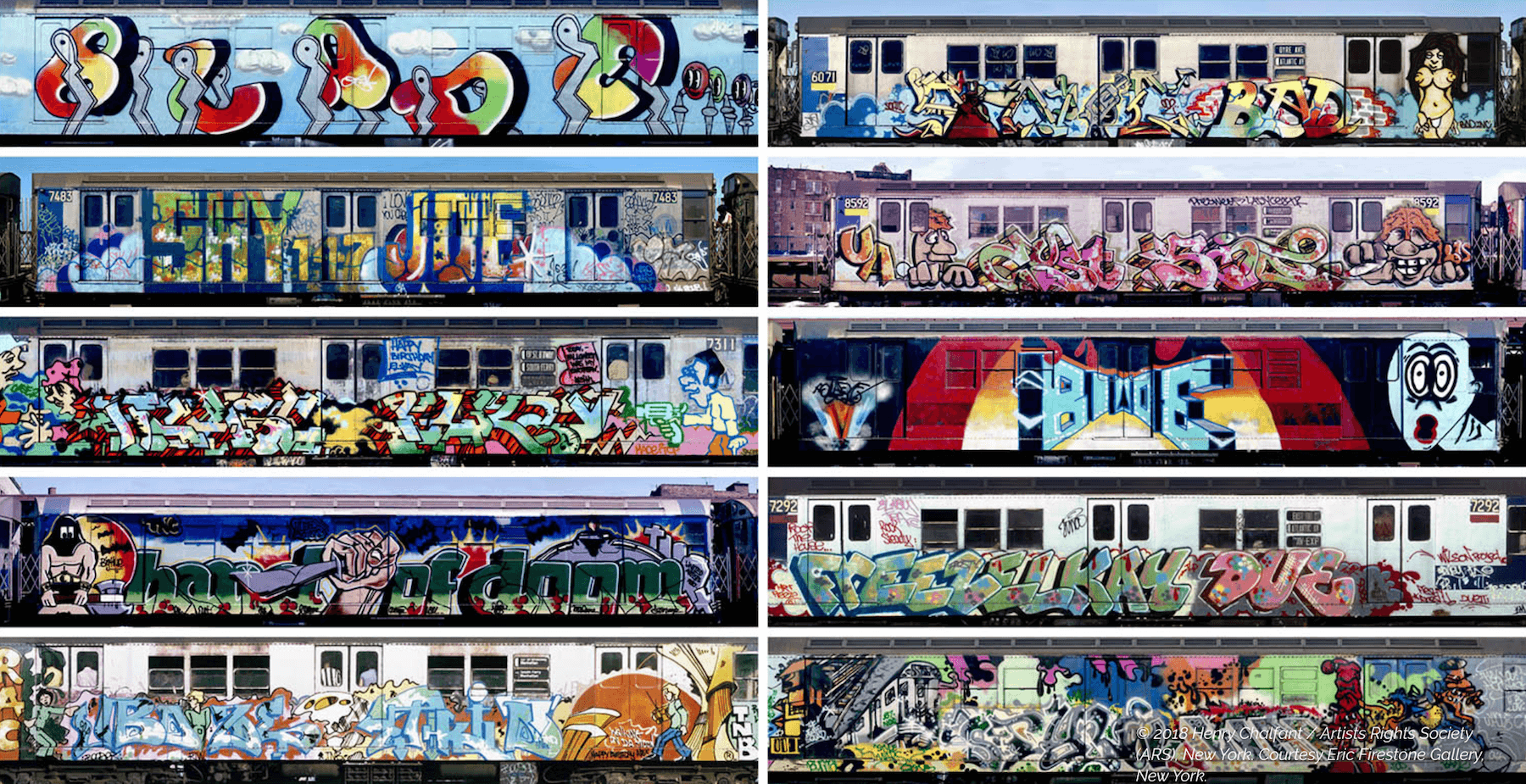

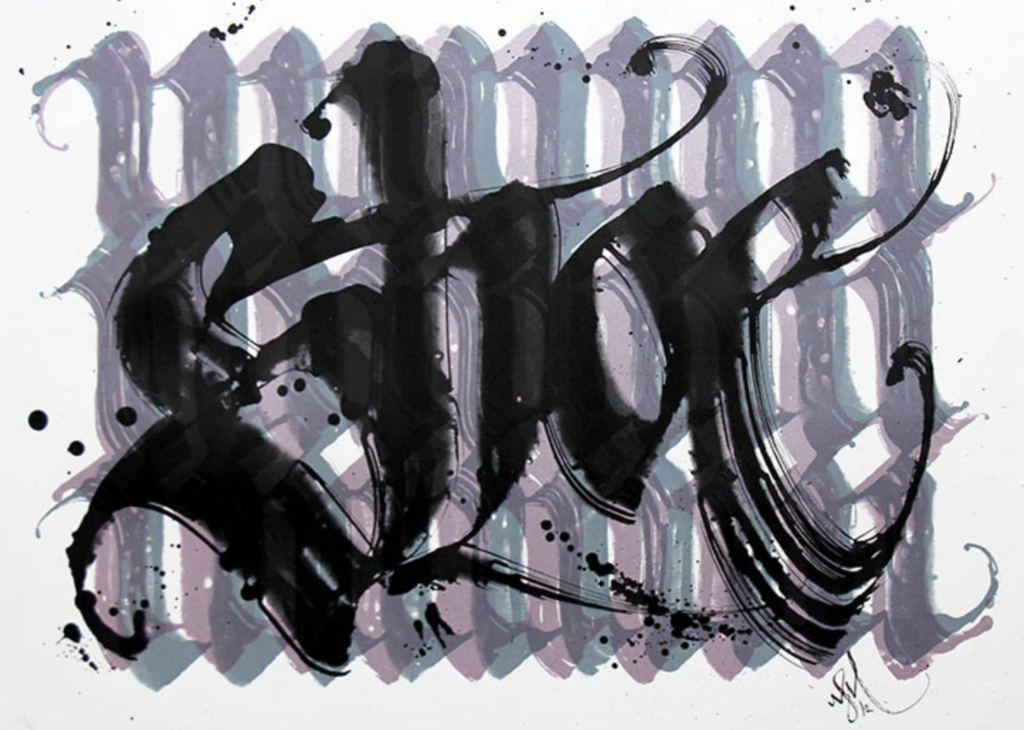

Les premieres innovations artistiques émergent et posent les jalons d’une culture artistique avec ses codes : Le “tag” (signature pour marquer son passage ou signer son travail), le “throw up” réalisé avec des bubble letters (un des premiers styles de lettrage avec des formes de lettres arrondies et épaisses, signatures rapides avec deux couleurs, plus élaborées qu’un tag ), le “wildstyle” (apparition de lettrages complexes, entrelacés, aux dynamiques fortes se terminant par des flêches et difficilement lisibles pour les non-initiés) ou encore le “whole car” (peindre une rame entiere de métro)…

Des artistes comme Phase 2, Lee Quiñones, Dondi White, Blade, Tracy 168 et Seen deviennent des figures majeures du mouvement en développant ces styles.

2. L’âge d’or du graffiti : l’explosion sur le métro new-yorkais (1972 – début 80)

Dans les années 1970, le graffiti se développe rapidement dans tout New York, notamment dans le Bronx, Brooklyn et Harlem. Les jeunes writers commencent à rivaliser pour avoir la signature la plus visible et la plus stylée. Le métro devient alors la toile idéale pour cette nouvelle forme d’art, car une rame peinte circule à travers toute la ville, offrant une visibilité maximale.

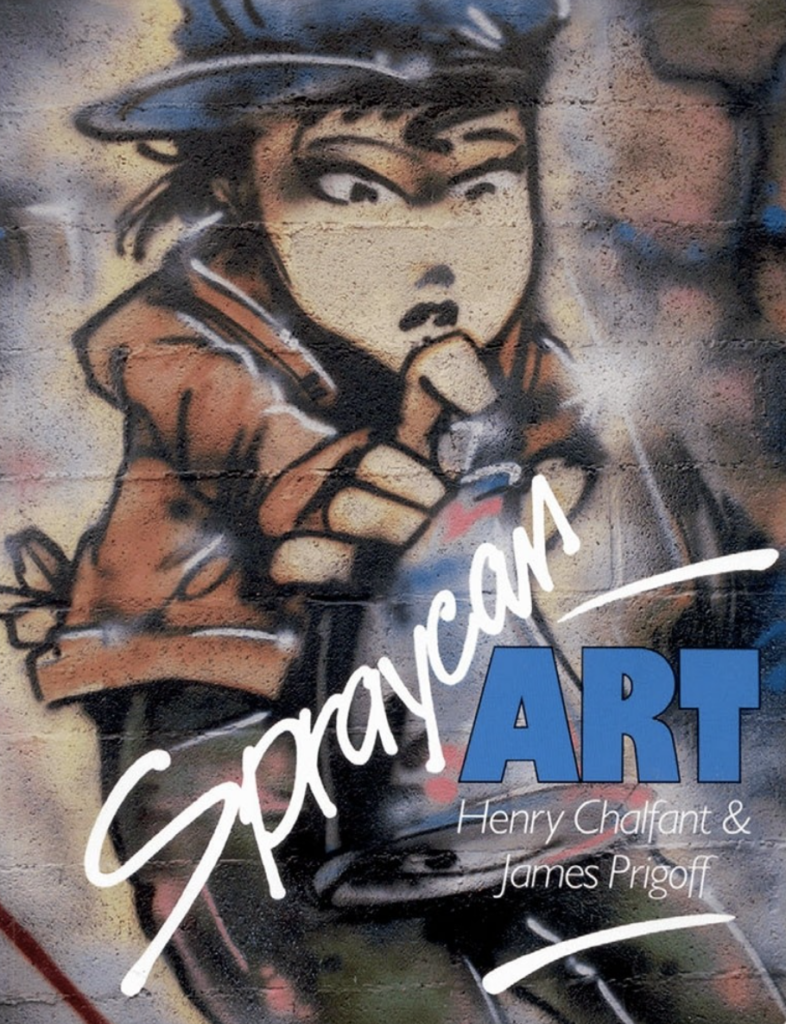

Les photographes Martha Cooper et Henry Chalfant réalisent de nombreux clichés de ces métros peints. Ils les présentent dans des ouvrages qui feront références et voyageront à travers l’Atlantique pour transmettre cette nouvelle pratique artistique : Subway Art (1984) et Spraycan Art (1987).

L’organisation du graffiti en crews

Les graffeurs commencent à se regrouper en crews, des collectifs qui partagent une vision commune de la pratique, une famille qui s’entraide et signe sous une même bannière. Parmi les plus célèbres, on trouve : TATS CRU, UGA (United Graffiti Artists), CIA (Crazy Inside Artists). Ces groupes permettent aux artistes d’apprendre les techniques les uns des autres et de rivaliser avec d’autres crews pour gagner en reconnaissance.

L’iconographie urbaine

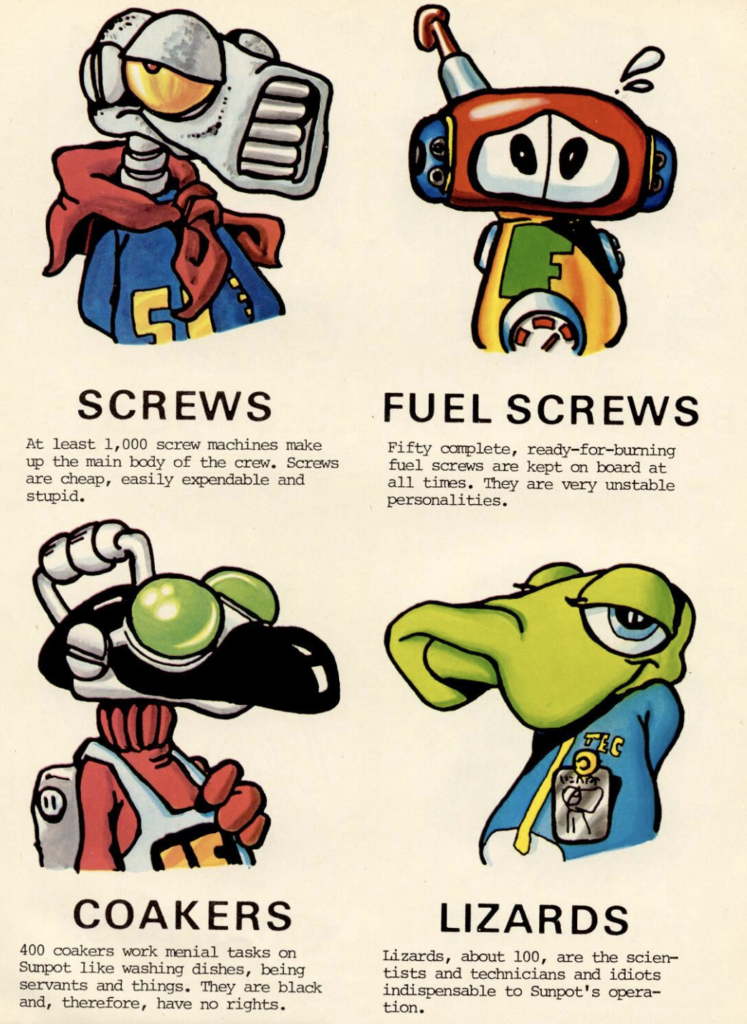

L’iconographie du graffiti se nourrit de ce qui était considéré comme sous-culture, puis contre-culture pour devenir culture de masse aujourd’hui : la bande dessinée, les jeux-vidéos, le tatouage mais aussi de la calligraphie, de la typographie, du graphisme, de la publicité…

Pour la bande-dessinée, les dessinateurs Mark et Vaughn Bodé ont vu leurs personnages largement récupérés par les artistes graffiti pour accompagner leur lettrage.

3. La répression et le déclin du graffiti sur le métro (milieu 80 – début 90)

Avec l’explosion du graffiti, la ville de New York lance une lutte anti-graffiti massive. Les autorités considèrent le mouvement comme du vandalisme et mettent en place plusieurs mesures. Des slogans “Leave your mark in society, not on society”). Le nettoyage systématique des métros (programme “Clean Train Movement” mis en place par la MTA en 1984). Sécurisation des dépôts pour empêcher les graffeurs d’accéder aux rames. Enfin, des amendes et peines de prison pour les tagueurs arrêtés. Le coup de grâce arrive en 1989, lorsque la ville de New York annonce que plus aucun train ne circulera avec du graffiti. Les graffeurs doivent alors chercher d’autres supports d’expression.

4. Le graffiti migre vers les galeries et les murs légaux (années 1990 – aujourd’hui)

Face à la répression, plusieurs artistes du graffiti se tournent vers les galeries d’art. Dans les années 1980 déjà, certains avaient commencé à exposer leurs œuvres sur toiles, à l’image de Jean-Michel Basquiat (SAMO) et Keith Haring. Des figures comme Futura 2000 et Rammellzee sont parmi les premiers à faire la transition vers les galeries. D’autres choisissent de peindre légalement sur les murs autorisés, comme le célèbre 5 Pointz dans le Queens, devenu un haut lieu du graffiti avant sa destruction en 2013.

Le graffiti américain est né dans les rues et le métro de New York et Philadelphie comme un acte de revendication et d’expression personnelle. Malgré la répression, il a su évoluer et influencer l’art contemporain, la culture populaire et l’esthétique urbaine à l’échelle mondiale. Il continue aujourd’hui d’être un symbole de liberté et d’affirmation dans l’espace public.

Et l’histoire Française du Graffiti ?

Le graffiti en France émerge au début des années 1980, influencé par le mouvement new-yorkais. Il suit un parcours similaire : d’abord considéré comme un simple acte de vandalisme, il évolue vers une forme artistique reconnue, s’intégrant progressivement au format institutionnel.

1. Les débuts du graffiti en France (début des années 1980)

L’impact de la culture Hip Hop américaine

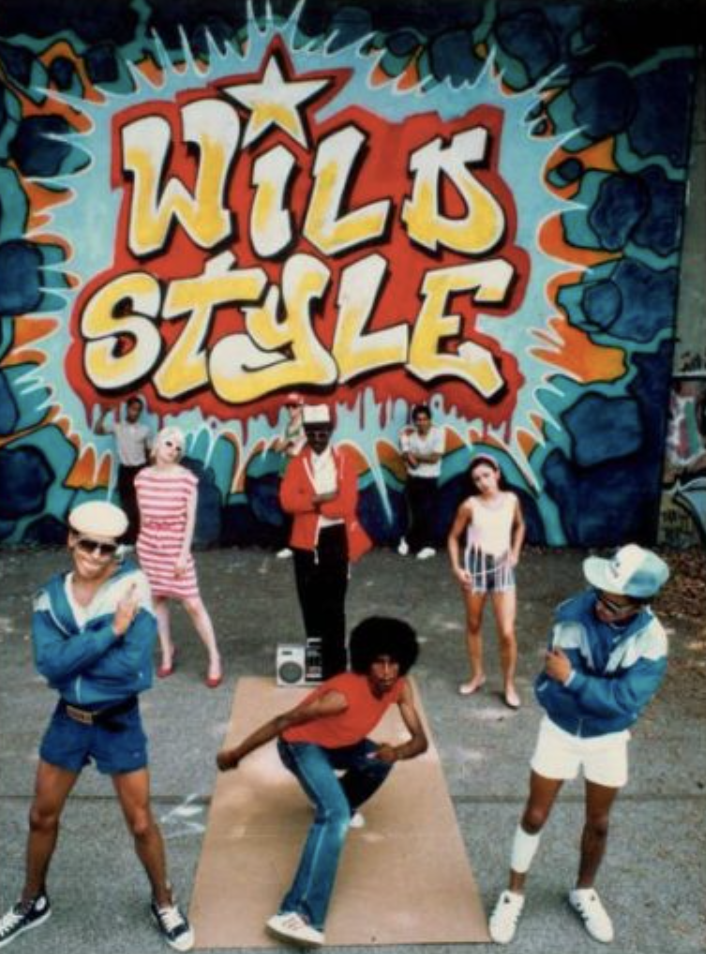

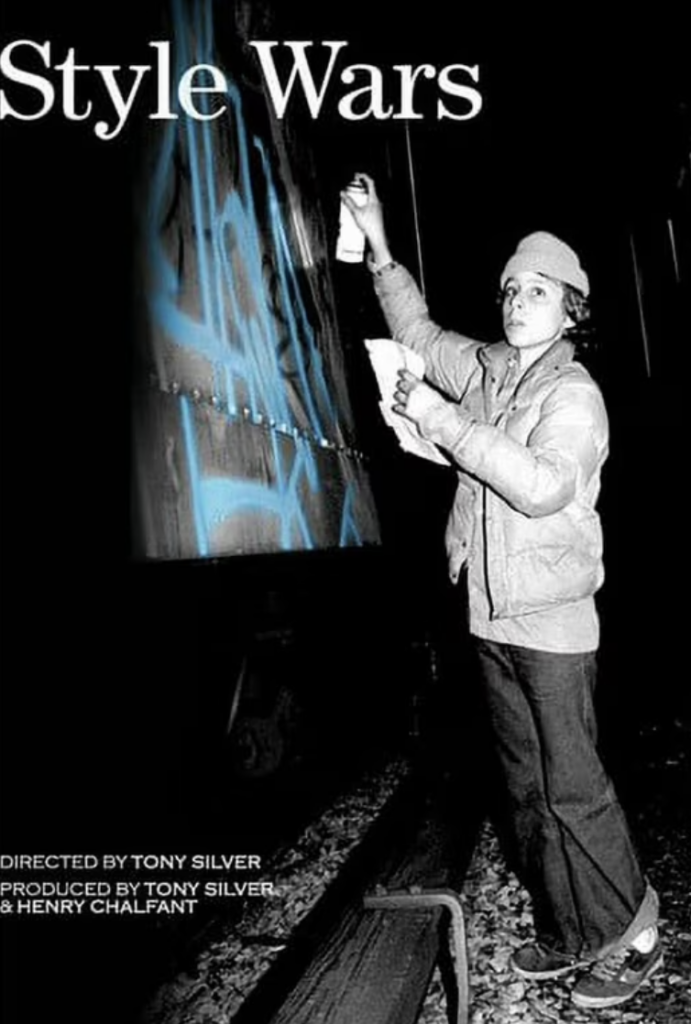

Le graffiti arrive en France grâce aux médias et à la diffusion de la culture hip-hop. En 1983, le documentaire Style Wars et le film Wild Style marquent les jeunes Français, qui découvrent le graffiti comme un mode d’expression artistique.

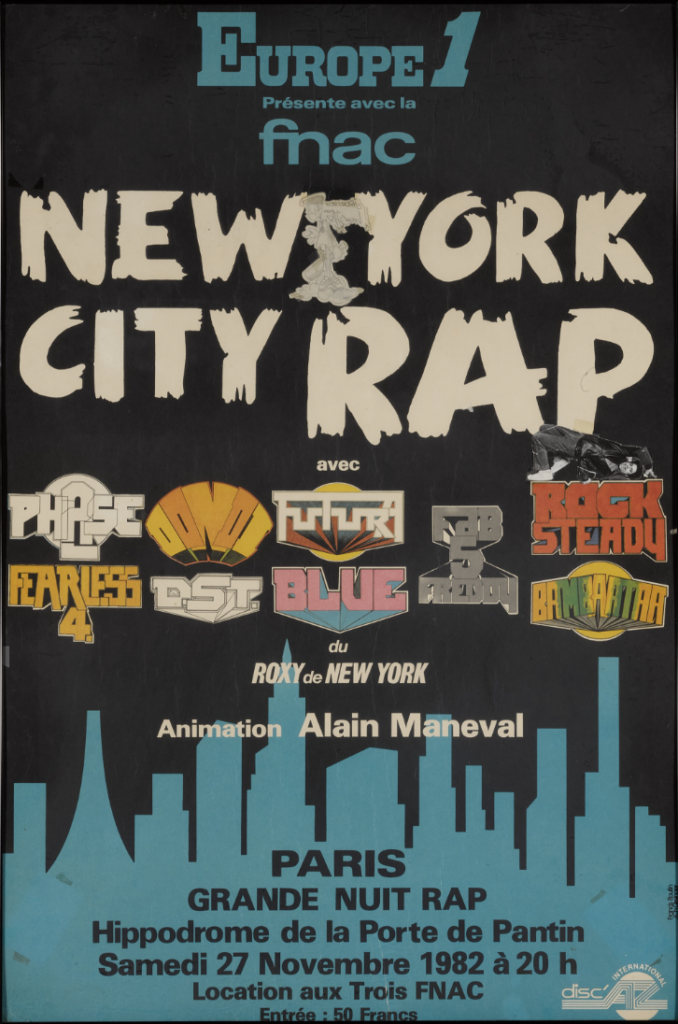

Nous pourrions aussi bien-sûr citer les livres de Martha Cooper et d’Henry Chalfant intitulés Subway Art (1984) et Spraycan Art (1987). Ou encore la tournée New York city rap tour (1982) organisée par la radio Europe 1 afin de faire découvrir pour la première fois la culture Hip Hop à un public non-américain.

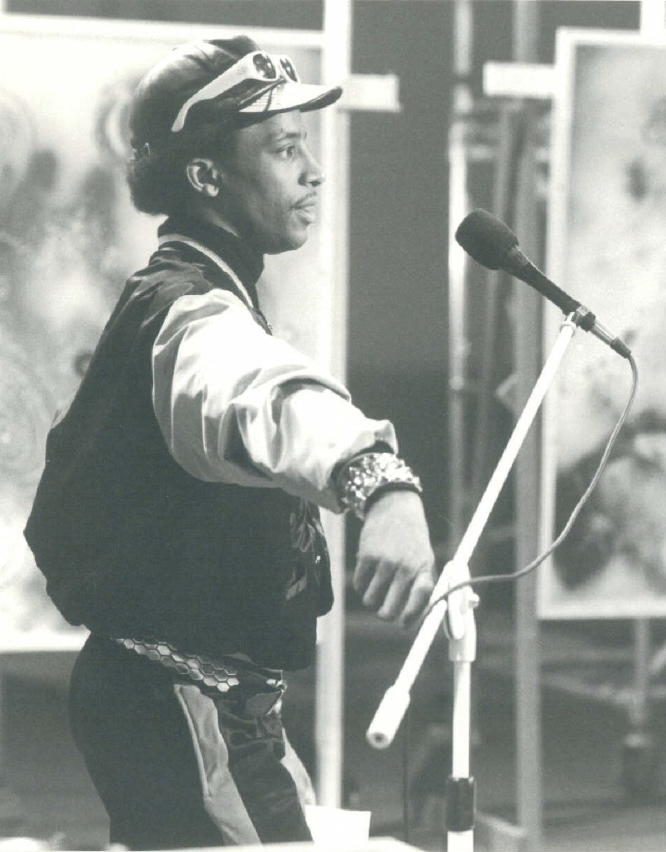

En 1984, l’émission HIP HOP, animée par Sidney sur TF1, fait découvrir le graffiti au grand public. Des magazines spécialisés comme Paris Tonkar (1991) documentent ce mouvement en pleine explosion.

Les pionniers du graffiti français

À cette époque, les premiers tags apparaissent à Paris, notamment dans les couloirs du métro et sur les trains, où les jeunes imitent les lettrages et tags des graffeurs new-yorkais. Parmi les premiers graffeurs parisiens, on trouve Bando (un des premiers à ramener le style new-yorkais en France), Jay One, Boxer, Colt, mais aussi le hollandais Shoe et l’anglais Mode 2 qui voyagent régulièrement à Paris. Membres de la première génération, ils développent un style européen influencé par les codes américains.

Le haut lieu du graffiti parisien de cette époque était le terrain vague de la Chapelle où les artistes graffiti peignaient au rythme des vinyles joués par Dj Dee Nasty. Ce terrain offrait surtout la particularité d’être vu depuis le métro aérien.

Originellement, la ville accueillait favorablement ce nouveau moyen d’expression en proposant des palissades aux artistes autour du Louvre et du centre Pompidou.

Le street art est souvent confondu avec le graffiti, mais il s’en distingue par ses techniques, ses intentions et son rapport à l’espace public. Si le graffiti est d’abord une signature et un acte de revendication illégal, le street art s’ouvre à une multitude de formes artistiques (pochoirs, affiches, collages…) et dialogue plus directement avec le grand public. Avec le graffiti, “Style is the message” ! Avec le street art, il y a un message. On s’éloigne du graffiti traditionnel avec des œuvres moins portées sur le travail de la lettre, plus figuratives et accessibles, porteuses de messages politiques ou philosophiques.

En France, le street art émerge dans les années 1980 en parallèle du graffiti et évolue jusqu’à devenir une discipline reconnue et institutionnalisée. Le courant street art est influencé par le graffiti, mais aussi par le land art, le pop art, le muralisme, les affichistes (les nouveaux réalistes comme Jacques Villeglé)…

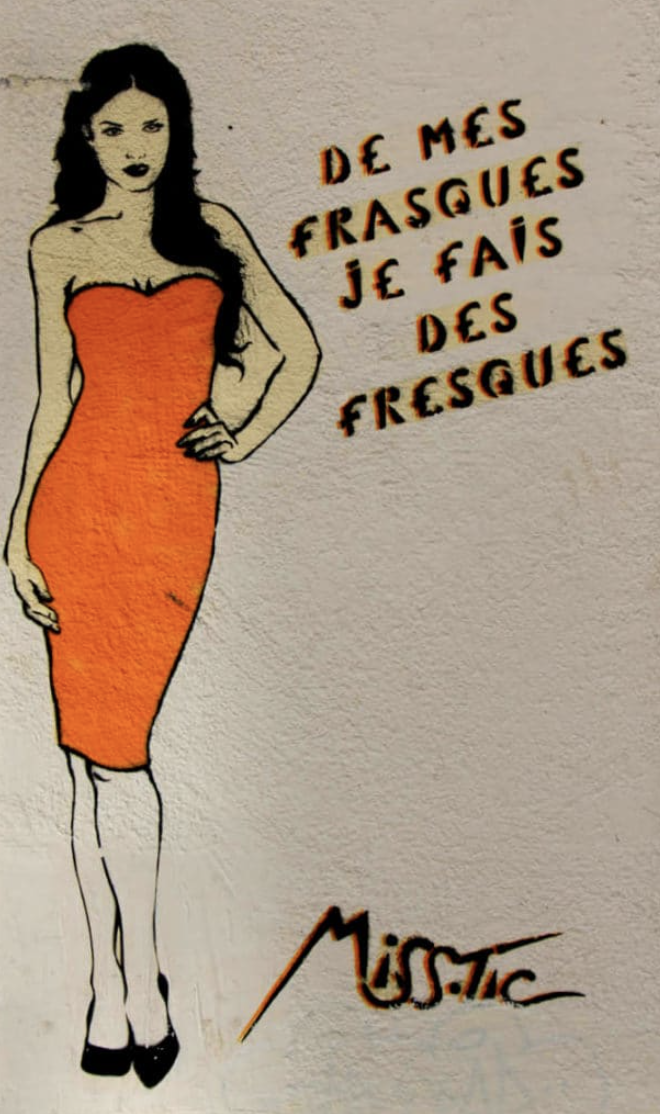

Parmi les pionniers on retrouve Blek le Rat considéré comme le père du pochoir en Europe qui commence à peindre des rats et des personnages dans les rues de Paris dès 1981. Son influence sur des artistes comme Banksy est indéniable. Jef Aérosol qui réalise dès les années 1980 des portraits au pochoir de musiciens et figures culturelles. Ou encore Miss.Tic qui associe pochoirs et textes poétiques, introduisant une touche féminine et engagée au street art français.

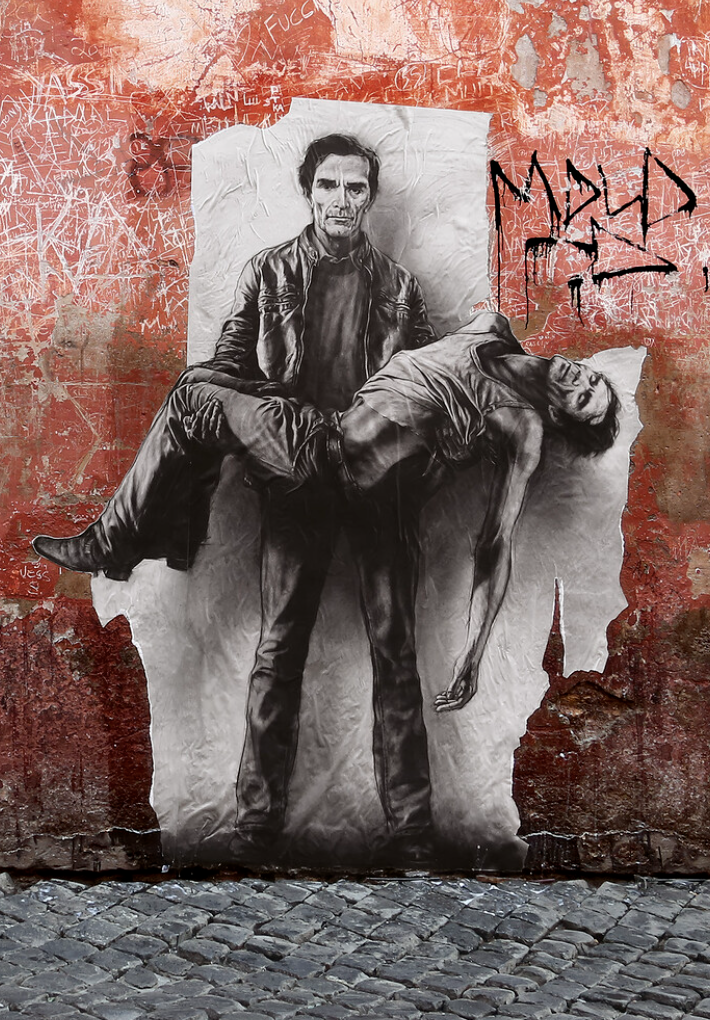

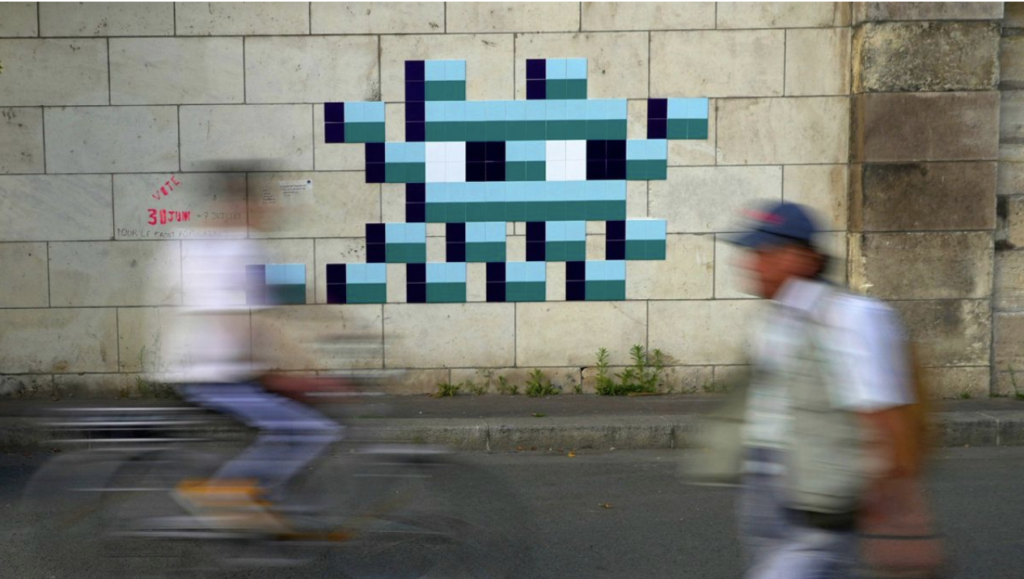

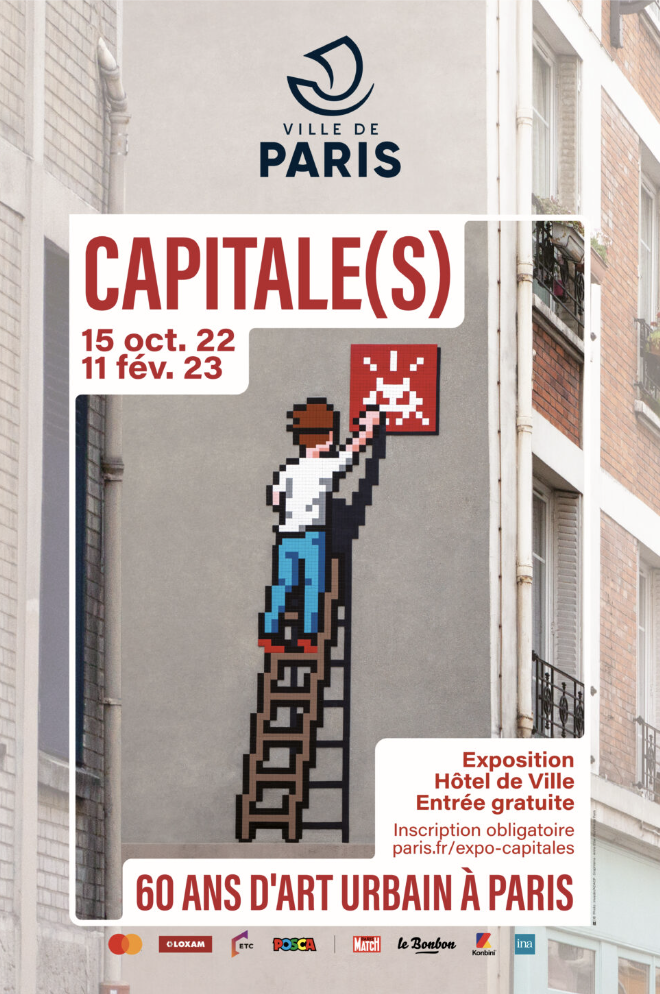

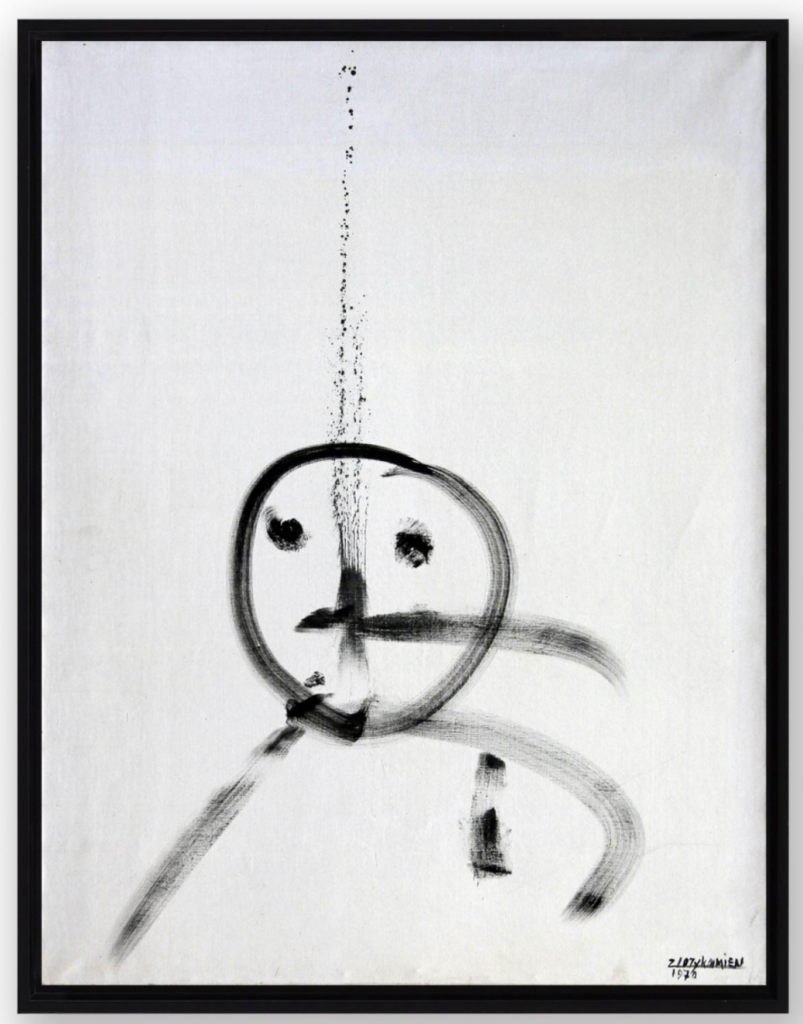

À la même époque, l’affichage devient un autre mode d’expression majeur avec des artistes comme Ernest Pignon-Ernest qui colle des images expressives en noir et blanc sur les murs, rendant hommage à des figures militantes (Arthur Rimbaud, Pasolini, la Commune de Paris) ou Gérard Zlotykamien qui peint ses “éphémères” qui évoquent les ombres des silhouettes humaines victimes de l’explosion d’Hiroshima. Ou encore l’artiste Invader, qui dès les années 1990, introduit la mosaïque dans le paysage urbain avec ses personnages inspirés du jeu Space Invaders sur la console de jeux Atari.

2. L’explosion du mouvement (fin des années 1980 – début des années 1990)

Le métro parisien, un terrain de jeu

Comme à New York, le métro parisien (support roulant) devient la cible privilégiée des graffeurs. Les dépôts de trains et certaines lignes, comme la ligne 13, sont particulièrement touchées.

Les supports roulants sont prisés car ils voyagent avec votre peinture. Les camions de marché sont aussi particulièrement appréciés les artistes.

Des crews légendaires émergent comme les CTK (Crime Time Kings), les BBC (Bad Boys Crew) ou encore les TCP (The Criminal Process).

Le graffiti se développe aussi dans d’autres villes comme Lyon, Marseille et Toulouse, où des collectifs locaux adoptent leur propre style.

3. Entre répression et reconnaissance (années 1990 – 2010)

Une répression plus intense illustrée par deux événements

Les Français découvrent l’ampleur des dégâts au 20 heures et le graffiti fait une entrée fracassante dans le plus beau musée du monde. Le 1er mai 1991, des graffeurs défraient la chronique en vandalisant la station du métro parisien “Louvre Rivoli“. Un groupe de tagueurs, composé notamment de Stem, Oeno et Gary, a recouvert les reproductions d’œuvres d’art exposées dans la station avec des pièces de graffiti et des tags. Cette action visait à imposer le graffiti comme une discipline artistique légitime, défiant l’institution culturelle qu’est le musée du Louvre mais aussi les plans répressifs de la RATP pour lutter contre la pratique.

L’événement a suscité une couverture médiatique intense et choqué l’opinion publique, notamment en raison du contraste entre les pièces de graffiti et les statues antiques. L’incident a également coïncidé avec une exposition sur l’art du graffiti au Musée des Monuments Français, soutenue par le ministère de la Culture.

Le deuxième événement est le procès de Versailles : en 2005, 56 graffeurs sont poursuivis pour des dégradations sur les wagons de trains et métros, causant des préjudices estimés à 1,5 million d’euros. Les parties civiles (SNCF, RATP, Ville de Paris) réclament 1,8 million d’euros en dommages et intérêts.

Après plusieurs années de procédures, les graffeurs sont amnistiés au pénal en 2009. En 2011, le tribunal civil de Versailles réduit considérablement les dommages et intérêts demandés, allant jusqu’à 13 000 euros maximum par personne, bien en dessous des sommes initialement réclamées (jusqu’à 120 000 euros).

Ce procès a mis en lumière l’ambivalence du graffiti, considéré à la fois comme vandalisme et expression artistique. Des artistes et personnalités ont plaidé pour la conservation des archives liées à ce procès (comme les books des artistes mis sous scellés) afin de préserver son rôle dans l’histoire culturelle française. Ce procès illustre les tensions entre répression judiciaire et reconnaissance artistique du graffiti.

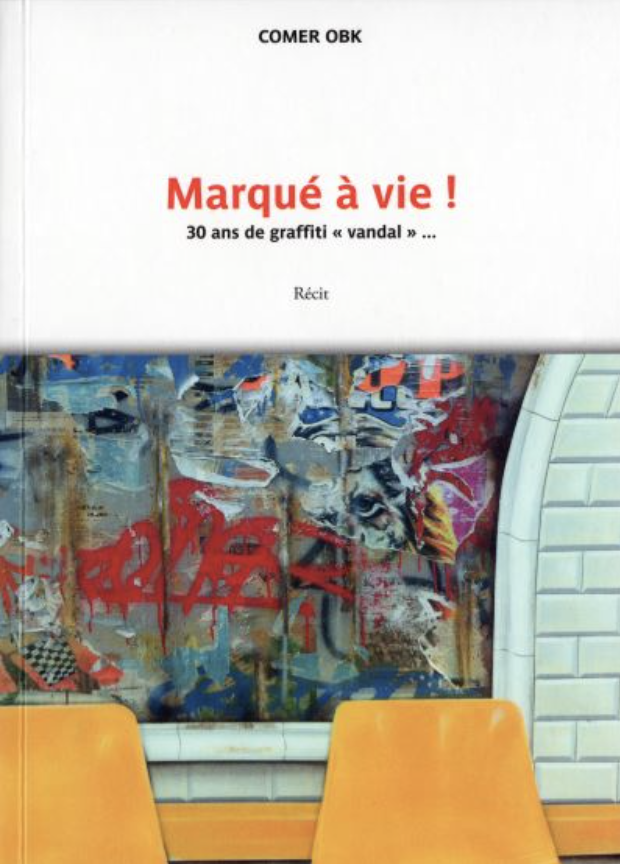

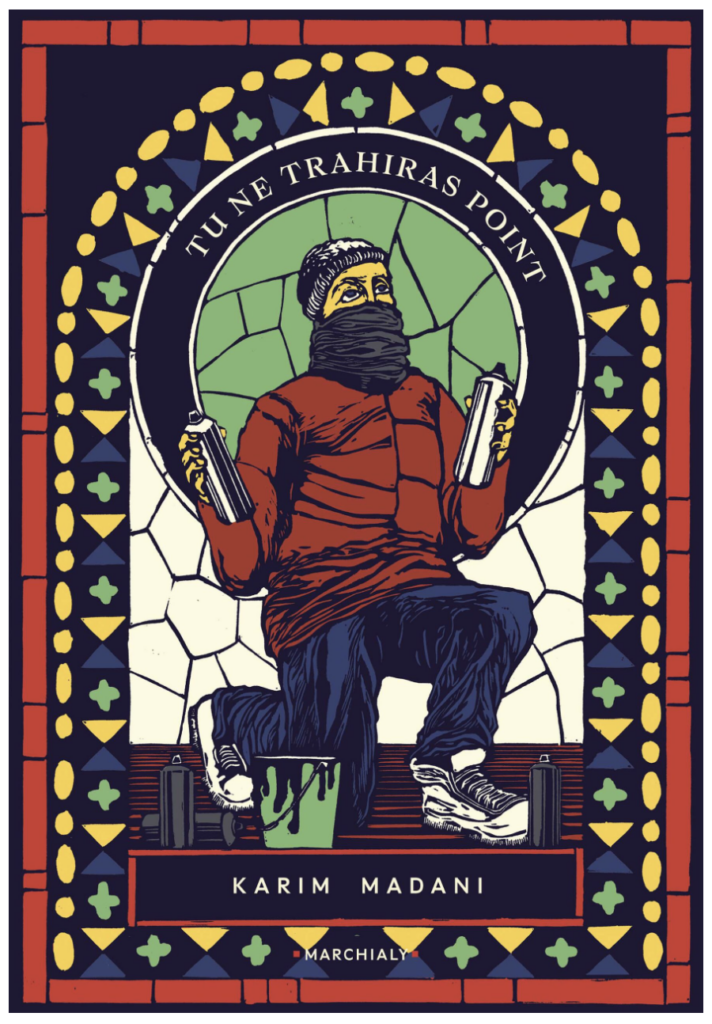

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce procès, je vous conseille le livre de Comer intitulé Marqué à vie, et le livre de Karim Madani Tu ne trahiras point.

Les premières fresques légales

Face à la répression, certains graffeurs se tournent vers des murs légaux. Des espaces comme le MUR Oberkampf à Paris permettent aux artistes de s’exprimer librement. Des festivals dédiés voient le jour comme le Meeting of Styles (événements internationaux accueillis en France), le festival Caps Attack à Cergy, Peinture Fraîche à Lyon ou encore le Street Art Fest de Grenoble.

Du vandalisme à l’art de galerie

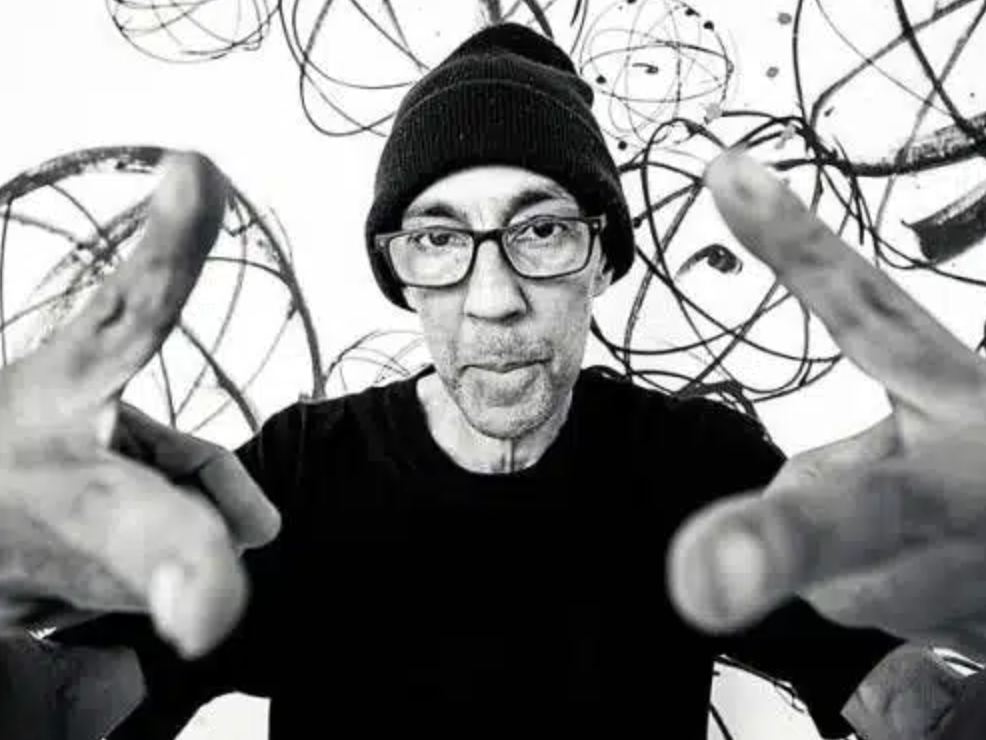

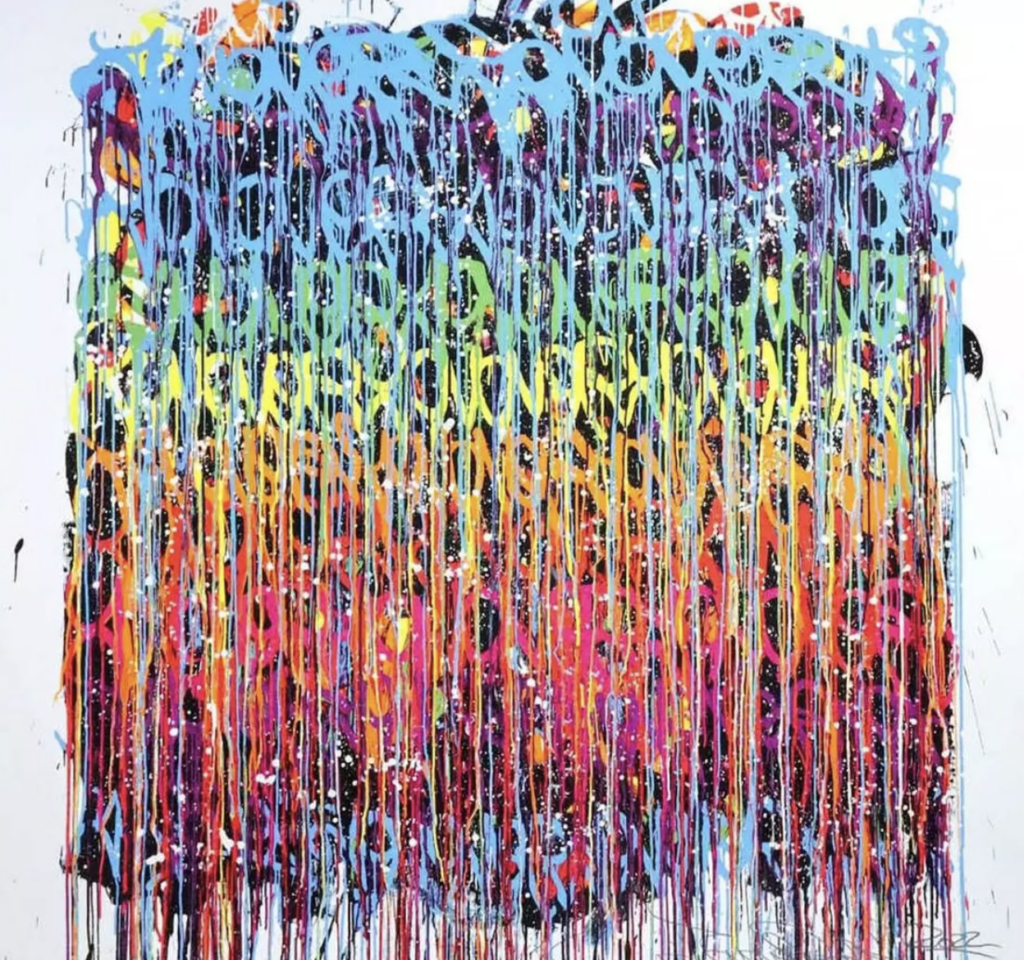

Comme aux États-Unis, l’art urbain français commence à être exposé en galerie. Certains artistes deviennent des figures reconnues de l’art urbain : Jef Aérosol (pionnier du pochoir, il réalise des œuvres figuratives inspirées du punk et du rock), Miss.Tic (connue pour ses personnages féminins accompagnés de slogans poétiques) ou encore JonOne (graffeur américain installé à Paris, il transforme son style basé sur la saturation de tags en œuvres sur toiles exposées dans les galeries).

L’art urbain qui entre dans les galeries et les maisons de vente, cela suscite des débats sur sa nature rebelle et sa commercialisation. Banksy reste un exemple emblématique, vendant certaines œuvres pour des millions tout en critiquant le système.

4. L’art urbain aujourd’hui en France (années 2010 – présent)

Un art reconnu entre rébellion et marché de l’art

Le graffiti a connu une mutation profonde : il est devenu une forme d’art reconnue, intégré dans l’art urbain et les expositions. Dans les années 2010, l’art urbain devient un phénomène mondial et commercialisé.

De nombreuses galeries spécialisées présentent le travail d’artistes urbains dans leur galeries et sur des foires comme l’Urban Art Fair qui a lieu chaque année au carreau du temple ou District 13 à Drouot.

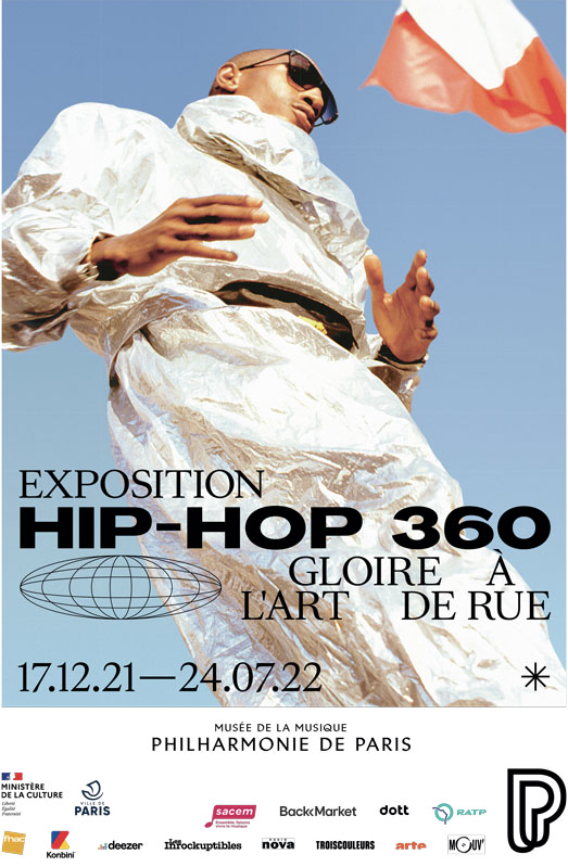

Des expositions institutionnelles : Dès 2009, les expositions “Tag” au grand palais et “Né dans la rue” à la fondation Cartier ont ouvert la voie au “Lasco Project” au palais de Tokyo (2014), à l’exposition “Hip Hop 360” à la philarmonie de Paris (2022), à l’exposition “Capitale(s)” à l’hôtel de Ville de Paris (2023) ou encore l’exposition “We are here” au petit palais (2024).

L’entrée dans les collections muséales : Lek et Sowat, Miss.Tic et Gérard Zlotykamien sont les dernières acquisitions du Centre Pompidou.

Des ventes aux enchères comme chez Artcurial ou Drouot voient des œuvres de Shepard Fairey, Invader ou JonOne atteindre des centaines de milliers d’euros.

Cependant, de nombreux artistes refusent cette marchandisation et continuent d’opérer dans l’illégalité, réaffirmant le caractère éphémère et contestataire du graffiti.

Au delà du marché de l’art traditionnel, l’art urbain s’infiltre et influence de nombreux autres domaines :

Mode : des marques comme Suprême ou Nike utilisent des motifs inspirés du graffiti dans leurs designs ou même dernièrement Diesel lors de la dernière fashion week à Milan.

Publicité : Winamax utilise le tag dans leur publicité pour toucher leurs cibles.

Sport : l’artiste Grems qui réalise le design du maillot du club de foot de Bordeaux ou encore l’habillage des 24 heures du Mans. Mais aussi l’artiste Bebar qui conçoit le design du ballon de foot du championnat anglais.

Transports : Les tramways de la ville de Lyon et les avions d’Air France habillés par le travail de JonOne.

Politique : le travail de Shepard Fairey qui se retrouve dans le bureau d’Emmanuel Macron ou JonOne exposée à l’assemblée nationale.

Divertissement : Banksy lance Dismaland, son parc d’attractions à coté de Bristol, sa ville natale.

Ecologie : le collectif 1UP qui réalise une oeuvre en coraux, immergée sous l’eau, à Bali pour alerter sur le sujet de la survie des récifs coraliens.

Retrouvez tous les projets réalisés par l’agence Background Paris pour les marques

Le graffiti en France est né dans les années 1980 sous l’influence du hip-hop américain avant de se développer avec ses propres codes et figures emblématiques. De simple acte de vandalisme, il est devenu un art urbain reconnu, oscillant entre expression libre et institutionnalisation. Jonglant entre performances légales et actions clandestines ; entre reconnaissance artistique et institutionnelle, engagement social et vandalisme assumé

Le graffiti a évolué en une forme artistique légitime et mondiale, présent sur tous les continents. Avec ses galeries, collectionneurs, ventes aux enchères, médias, foires, festivals, musées, et même des collaborations avec des institutions culturelles et des marques… L’art urbain s’associe aussi à d’autres formes artistiques comme la réalité augmentée, les projections lumineuses et l’art écologique (murs végétaux, peintures biodégradables). Cependant, il conserve encore son esprit rebelle et contestataire dans certaines de ses pratiques illégales. Son avenir repose sur sa capacité à se renouveler et à garder son essence libre et engagée.